Æsthetica-Nova

Æsthetica-Nova

|

>

|

Józef Bury, La culture cybernétique et

les démarches expérimentales dans l'art des pays de l'Est — L'exemple de la

Pologne Transcription revue et corrigée de la conférence

prononcée par Józef Bury dans le cadre d'" Extra-muros " —

Rencontres de l’université au musée. Art, cultures et technologies. Cycle de

conférences et de présentations 2007/2008 : " Le vivant et

l’artificiel ", Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain MAMAC -

Université de Nice Sophia-antipolis : http://xavierromain.free.fr/maquette/mamac/jozef_bury.html Résumé Le développement de la cybernétique

coïncide avec la scission de la civilisation occidentale en deux blocs

concurrentiels, opposés du fait de la Guerre froide. Adoptée avec

enthousiasme aux États-Unis dans les années 40, la culture cybernétique

exerce une influence ambiguë dans les pays de l'Est. Durant les années 40,

elle se trouve condamnée par l'idéologie communiste en tant que perversion de

l'impérialisme et démarche anti-humaniste. À la fin des années 50, elle

s'érige en science autonome et participe au programme de recherche qui

aboutit en 1961 à la conquête soviétique de l'espace grâce à un vol habité.

L'exposé présentera quelques exemples historiques de l'art polonais inscrits

dans ce contexte. Contexte historique

général Lorsque l'on souhaite s'intéresser à

l'histoire de la science dans les pays de l'Est, et donc en particulier à

l'histoire de la cybernétique, on est très vite confronté à une difficulté

dans l'accès à l'information. Tout d'abord, le secret défense couvrait — et

couvre encore — tout ce qui relevait des technologies nouvelles, et surtout

celles qui étaient liées à la conquête de l'espace et à l'industrie militaire

: c’était le cas de la cybernétique. Deuxièmement, on ne saura peut-être

jamais quel était le décalage réel entre le discours officiel et la

pratique : comment savoir sur quoi travaillaient les services de

renseignement, les services d'espionnage industriel et les laboratoires de

recherche perdus dans l'immense étendue de l'Union soviétique ?

Troisièmement, la recherche scientifique menée à l'époque en URSS et dans la

majorité des pays de l'Est était en quelque sorte

" anonyme " et " collective ". Il est

très difficile d'en tirer une histoire au sens occidental, structurée par les

noms de chercheurs et les " individus ", alors que

ceux-ci pouvaient se trouver, pour des raisons politiques, dépossédés d'un

jour à l'autre de leurs recherches et finir leurs jours au goulag. Bien évidemment, même dans cette

histoire collective, il y a des faits indéniables. Les Soviétiques inventent

très tôt, dès 1950, les premiers ordinateurs, le M1 en 1950 et le BESM en

1953, et réalisent plusieurs étapes dans la conquête de l'espace, ce qui

aboutira en 1961 au premier vol habité. Ces faits, bien établis, laissent

deviner que les avancées de la recherche soviétique ont été réellement

considérables. La société civile apprenait ces

découvertes dans la presse et à la télévision et ceci, la plupart du temps, à

l'occasion des grandes manifestations du 1er mai ou lors de

la date d'anniversaire de la Révolution. Lors de ces événements, les noms des

scientifiques héroïques étaient mis en avant au même titre que ceux des

ouvriers modèles, et toujours pour des raisons politiques, de propagande.

Autrement dit, le scientifique n'était considéré individuellement qu'à titre

emblématique, en tant qu'avant-garde d'un nouveau modèle de société. Fig. 1. Ordinateur "M1", URSS 1950 En ce qui concerne la cybernétique

proprement dite, la séparation de la civilisation occidentale en deux blocs

concurrentiels opposés du fait de la Guerre froide se traduisait dans les

pays de l'Est par une critique systématique de toute idéologie venant de

l'Occident. Et la cybernétique n'échappait pas à cette règle. Ainsi, dans le discours officiel des

années 40, la cybernétique se trouve condamnée par l'idéologie communiste en

tant que perversion de l'impérialisme et démarche anti-humaniste. Les

discours officiels dénoncent la volonté de " contrôle "

de la personne humaine et le projet d'utilisation de la cybernétique par

l'État pour manipuler les masses. La cybernétique est dénoncée comme

" pseudoscience ", " science

des obscurantistes ", " science

bourgeoise " ou " épidémie ". En 1947 encore,

le père de la cybernétique américaine, Norbert Wiener lui-même, est qualifié

de " matérialiste mécaniste ". Cela ne va changer qu'après

ses publications ultérieures qui critiquent la société américaine.1 De manière générale, donc, dans l'URSS

d'après-guerre, la cybernétique est considérée comme contraire à l'idéologie

marxiste. Or, soudainement, lors du discours de Khrouchtchev au Congrès du

Parti, en 1961, la cybernétique apparaît comme une théorie à promouvoir.2 De plus, malgré les critiques officielles

précédentes, il est évident que dès la fin des années 50, la cybernétique est

érigée en science autonome, partie prenante des programmes de recherche

militaire et spatiale. La situation pourrait donc être résumée

de la manière suivante. Différents programmes de recherche scientifique,

parfois très avancés, étaient en réalité menés en URSS et dans la plupart des

pays du Pacte de Varsovie, cela sans que le mot

" cybernétique " soit d'usage. C'est l'appellation même

qui posait un problème, pour des raisons politiques et culturelles. Jusqu'à

la fin des années 50, la culture cybernétique, c'est-à-dire, tout ce qui

était véhiculé par cette " idéologie " (car c'est ainsi

qu'elle était désignée), faisait l'objet, quant à elle, de critiques

violentes de la part des sciences humaines, surtout en URSS. Le monde

communiste usait donc de toute sa puissance de propagande pour dénigrer cette

nouvelle science émergente. En quelque sorte, le tout-puissant Parti

communiste encourageait à la fois la recherche scientifique et la critique

humaniste, exploitant les deux versants. La

critique alimentait la propagande contre Occident et la recherche servait les

programmes militaires et spatiaux. Il est également certain qu'en dépit

des déclarations officielles, l'idée de contrôle de la société, de maîtrise

scientifique de la communication, et même une certaine idée de robotisation

de la société n'étaient pas étrangères aux dirigeants communistes, comme le

montre le rapport Kovalenkow, rédigé au début de l’année 1946. " Il

s’agit d’une prise de position en faveur de l’automatisation de l’industrie,

telle qu’elle est prévue dans le plan quinquennal 1946-1950 "3. Jérôme Segal cite à ce propos Jacques Bergier qui

rend compte de ce rapport en 1948, dans la revue marxiste Les Lettres

françaises : " L’automatisation des industries d’un grand

pays suivant un plan ordonné, préconçu, rationnel et dans le cadre d’un

programme général de reconstruction exige donc une liaison entre la science

pure et les techniques, comme on n’en avait encore jamais fait "4. Notons

au passage que si l'Occident apprenait ce qui se passait en URSS par les

articles qui paraissaient dans les revues communistes, la fiabilité de ces

sources reste encore à démontrer : la propagande soviétique était

redoutable et se servait très bien de ces canaux pour faire passer aux

Occidentaux tous les messages qu'elle avait besoin de faire passer. Enfin, aux yeux des Soviétiques, la

cybernétique est officiellement réhabilitée " après 1954-55,

lorsque le célèbre mathématicien A. Kolmogorow ainsi qu'A. Khintchin

concentrent leurs activités sur la théorie de l'information, vue comme une

partie du calcul des probabilités, avec une approche exclusivement

scientifique et loin de toutes applications en dehors des sciences dites

exactes. Ainsi Kolmogorov peut venir en 1956 au MIT, et les deux articles de

Khintchin de 1953 et 1956 sont édités en même temps aux Etats-Unis et en RDA

en 1957. "5 En

d'autres termes, c'est à partir du moment où les Soviétiques disposent de

leur propre cybernétique — dont l'efficacité est démontrée par des programmes

spatiaux et dont la valeur est reconnue aux États-Unis à travers des

publications scientifiques — que Khrouchtchev peut, lors du congrès du Parti

en 1961, souligner l'intérêt de cette science. La culture cybernétique Le sujet de la science cybernétique en

URSS demande à être étudié avec beaucoup de patience et de précaution à la

fois sur le plan politique et scientifique. Ce dont on peut parler avec

davantage de certitude, c'est l'état de la conscience collective à ce

sujet : c'est-à-dire, justement, de la " culture

cybernétique ". Dans les premières années

d'après-guerre, le courant cybernétique exerce une influence ambiguë dans les

pays de l'Est. Les intellectuels de l'Est examinent cette nouvelle culture, certes

avec fascination, mais aussi avec beaucoup de méfiance. De plus, de ce point

de vue, les pays de l'Est présentent des différences considérables. Dans

l'Union soviétique, la culture cybernétique a été considérablement

discréditée par de longues années de critique, parfois très violentes. Ainsi,

même après la déclaration favorable de Khrouchtchev au congrès du Parti, en

1961, il a fallu attendre plusieurs années pour que les sciences humaines se

rangent du côté de la position alors adoptée. En RDA, la recherche était

considérablement affaiblie par la déportation des scientifiques allemands

dans les camps de recherche en URSS. Cela a évidemment affaibli toute la

recherche en sciences humaines à ce sujet. Par contre, en peut affirmer sans

trop de risque qu'en Pologne, la culture cybernétique a joué un rôle

important et a participé réellement à l'émergence de quelques faits

artistiques. Dans l’après-guerre, en Pologne et dans

les pays de l'Est en général, on savait qu'aux États-Unis dans les années 40,

la cybernétique avait été adoptée et développée avec enthousiasme. On savait

également qu'elle était critiquée en URSS par les sciences humaines. Et

c'étaient déjà, en quelque sorte, deux raisons en soi pour que le milieu des

sciences humaines en Pologne lui soit beaucoup plus ouvert et réceptif. Il faut dire également que le mot

" cybernétique " même avait été inventé en Pologne en

1834 par un philosophe polonais, Bronislaw Ferdynand Trentowski, en même

temps que par André-Marie Ampère en France.6 Rappelons à ce titre les premières publications

concernées : André-Marie Ampère (1775 - 1836), 1834

: Essai sur la philosophie des sciences ou Exposition analytique d'une

classification naturelle de toutes les connaissances humaines. Bronislaw Ferdynand Trentowski (1808-1869),

1834 : Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuki rzadzenia narodem

(Cybernétique. Les liens de la philosophie avec la cybernétique, ou art de

gouverner une nation). Norbert Wiener (1894-1964), 1948 :

Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine. Il paraît donc évident que la

cybernétique américaine, définie en 1947 par Norbert Wiener —

" lui-même d’origine polono-russe par son père "7 — a trouvé en Pologne un terrain beaucoup plus

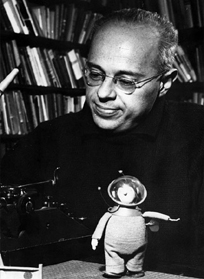

fertile et a considérablement fécondé l'imagination collective. Stanislaw Lem (1921

-2006) Le premier domaine

" contaminé " a sans doute été la littérature, avec la

figure de Stanislaw Lem. Lem a été non seulement un représentant majeur de

cette culture, mais il l’a encore influencée dès la fin de la seconde guerre

mondiale.

Fig. 2. Stanislaw Lem, en 1966. Lem est bien entendu l'auteur de

plusieurs romans qualifiés à l'époque de romans de

" science-fiction " mais il est également perçu très tôt

comme un véritable philosophe des " sciences du futur ".

Lem parle dans ses romans de la cybernétique, de la manipulation cérébrale,

de la robotique, du clonage humain, de la communication avec les

extra-terrestres, etc. Il influence la culture polonaise de la fin des année

40 par ses nombreuses publications : en 1951, Astronauci (écrit en 1946) ; en

1961, Solaris (porté à l'écran par Andreï Tarkovski en 1971) ; en 1961,

Ksiega robotów ; en 1965, Cyberiada, et une trentaine d'autres livres

écrits jusqu'à sa mort en 2006. Dans son autobiographie8 Lem affirme qu'après son déménagement de Lvov à

Cracovie, en 1946, il a repris ses études de médecine mais, surtout, qu’il a

été (1948-1950) l'assistant du docteur Mieczyslaw Choynowski (1909 - 2001) au

Conservatoire scientifique à Cracovie. Choynowski — et c'est là que l'on

touche les vraies origines de l'intérêt pour cette nouvelle culture en

Pologne — était un médecin psychiatre et un scientifique reconnu, considéré

aujourd'hui comme le pionnier de la psychologie en Pologne et le père de la

psychométrie polonaise. À l'époque, Dr Choynowski était un initiateur de

Konserwatorium Naukoznawcze (Conservatoire scientifique) à Cracovie et

l'éditeur du mensuel Zycie Nauki (La Vie de la science) ; plus tard, il

a été membre de l'Association internationale de cybernétique. Le Conservatoire scientifique, pensé par

Choynowski comme un laboratoire de recherche, était un centre d'échange

d'idées nouvelles, parfaitement inscrit dans le paysage intellectuel de

Cracovie. Or, Choynowski était parfaitement initié à la recherche des

avant-gardes artistiques, par le biais de son ami proche Witkacy (Stanislaw

Ignacy Witkiewicz, dit Witkacy, 1885-1939), un des artistes les plus

influents et le plus significatifs en Pologne, jusqu’à sa mort en 1939. C'est donc tout naturellement que

Stanislaw Lem, se repérant à partir de ce qu’il connaissait des milieux de la

science et de la culture, est allé voir Choynowski pour lui montrer ses

premiers écrits. Choynowski l’a pris immédiatement sous

sa protection et l’a recruté comme son assistant. Ce qui allait d'ailleurs

lui causer bientôt quelques ennuis, avec la fermeture de son laboratoire, en

1950, en partie à cause de Lem (j'y reviendrai tout à l'heure). C'est Choynovski qui a incité Lem à

lire les ouvrages étrangers relevant des domaines de la logique, de la

psychotechnique et de la génétique. De nombreux ouvrages étrangers étaient

alors disponibles via l'université, et c'est de cette manière que Lem a lu

les livres de Wiener comme The Human Use of Human Beings. Mais ces éléments

ne sont pas suffisants pour expliquer l’existence d’un phénomène aussi

extraordinaire que la littérature de Stanislaw Lem dans un pays du bloc

communiste. Lem parlait russe, français, allemand

et latin et il travaillait pour le mensuel scientifique La Vie de la science

dirigé par Choynowski, faisant les comptes rendus de périodiques

scientifiques étrangers. C'est à ce titre qu’il a eu l’indélicatesse de

produire un compte rendu trop " personnel " d'un débat

qui se déroulait en URSS et auquel étaient mêlées les figures majeures de la

science soviétique. Il s'agissait en occurrence d'une polémique entre les

généticiens russes et un certain Lysenko (Trofim Denisovich Lysenko, 1898 —

1976), qui défendait la thèse de la possibilité illimitée de transformation

des organismes sous l'influence de l'environnement, ainsi que la thèse de la

transmission héréditaire des caractéristiques apprises ou assimilées durant

la vie. Lysenko travaillait sur le germe de blé, mais du point de vue

idéologique, ses conceptions trouvaient une écoute attentive auprès de

Staline, qui rêvait d'une société nouvelle, modelable à volonté et pouvant

transmettre ses enseignements d'une génération à l'autre. Lysenko est donc

devenu un protégé de Staline, qui l’a promu à la tête de l'Institut des

Études génétiques au sein de l'Académie des Sciences agronomiques de l'URSS

(limogeant au passage l'ancien directeur et l’envoyant en Sibérie). Voici donc qu’un jeune écrivain de

science-fiction de Cracovie se confronte à Lysenko, un protégé de Staline,

s’aventurant ainsi sur le terrain des sciences génétiques et soulevant ainsi

un débat important. C'est cet événement qui a contribué à la fermeture du

laboratoire de recherche de Choynowski et qui a donné une certaine

" visibilité " à Lem, au risque de lui coûter sa liberté. Il a

surtout été obligé de chercher immédiatement des arguments solides. Lem a

donc passé en revue toutes les publications de la science occidentale pour se

forger des références irréfutables et pour parer d’éventuelles attaques

politiques. Voici donc comment Lem s’est trouvé condamné à devenir un

spécialiste des sciences génétiques, de la biologie, de la robotique, de la

cybernétique et des tests d’intelligence. C'est donc dans cette perspective qu'on

devrait regarder les conditions d'émergence de la culture cybernétique en

Pologne. Lem en était un acteur majeur, mais lui-même avait été en quelque

sorte initié à la culture de l’art expérimental par Choynowski. Choynowski

fusionnait en effet, en sa personne-même, les différents rôles de chercheur

en psychométrie, de membre de l'Association internationale de cybernétique,

ce qui lui procurait un certain contact avec les sociétés savantes à

l’étranger, et d’initié de l’avant-garde par le biais de l’amitié avec

Witkacy. Lem lui-même a affirmé sa dette à

l'égard de Witkacy. Ses nombreux articles et nouvelles sont écrits dans un

style qu'on pourrait rapprocher du " style polémique " de

Witkacy. Witkacy était un artiste expérimental dans tous les sens du terme,

qui travaillait souvent en lien étroit avec des médecins et des psychiatres.

C'était encore le premier artiste polonais qui s’était fait psychanalyser (en

1912, par Dr de Beaurain, disciple de Freud). Enfin, en tant qu'ami

proche de l'anthropologue Bronislaw Malinowski, il connaissait parfaitement

les grands courants de pensée de son époque. Les origines de cette culture

cybernétique se situent donc dans un contexte d’échanges et de contacts

étroits entre les scientifiques et les artistes avertis. On peut même dire

que cette culture trouve ses origines dans un milieu de scientifiques,

d’anthropologues, de médecins et de psychiatres, qui fréquentaient les

milieux artistiques d'avant-garde, sans oublier évidemment l'apport théorique

venu des États-Unis. Les arts plastiques L'exemple de Lem témoigne d'un

questionnement présent largement dans toute la culture littéraire de

l'époque. Dans le domaine des arts plastiques — ce qui nous intéresse plus

particulièrement dans le cadre de cet exposé — deux exemples, parmi d'autres,

retiendront toute notre attention : deux artistes majeurs qui ont compris très

tôt les enjeux de cette nouvelle pensée. Wlodzimierz Borowski

(né en 1930) Borowski étudie l'histoire de l’art

(1952-55) à l’Université catholique de Lublin et commence son activité

artistique par une pratique de différents styles de peinture (abstraction,

surréalisme, dadaïsme...). Il développe ensuite, sans aucune filiation

directe, les préoccupations les plus osées de l’art mondial, aujourd’hui

largement discutées et diffusées. Ce sont, pour ne citer que les plus

tangibles : l’interactivité technologique, sensorielle, la vie

artificielle, l’exhaustivité (syncrétisme) des thématisations d’une situation

réelle donnée, l’investigation des déformations de l’espace, les problèmes du

rendement des événements artistiques dans les " partitions "

composées de descriptions langagières et formelles. Cette œuvre, chargée

émotionnellement et symboliquement, a souvent des connotations écologiques

prononcées. En 1958, il construit ses premiers Artons, formes

organiques vouées à une vie autonome, et conçoit des organismes capables de

réagir à la présence humaine, grâce au mouvement de l’air et température9.

Fig. 3. Wlodzimierz Borowski, Arton B, 1958. Muzeum

Sztuki w Lodzi

Fig. 4. Wlodzimierz Borowski, Arton 1, 1961. Muzeum

Sztuki w Lodzi

Fig. 5. Wlodzimierz Borowski, Arton XI, 1962.

Muzeum Sztuki w Lodzi Borowski affirme qu'il envisageait de

faire des études scientifiques et qu'il était particulièrement intéressé par la

possibilité de créer une vie artificielle. Il choisit cependant les études

d'histoire de l'art et plus tard, à partir de 1958, il réalise ses idées sous

forme de propositions artistiques. " J’étais attiré par les

sciences de la vie, par toutes les tentatives et expérimentations en vie

artificielle, la robotique et le début de l’ordinateur. J’essayais moi-même

de faire, réalisant ainsi mon rêve démiurgique, des formes-créatures vouées à

une vie autonome. Dotées de systèmes électromagnétiques complexes, mes

créatures avaient une capacité de réaction aux mouvements de l’air, par

changement de formes et émission de lumière. Je les nommais

"Artony". J’ai suivi tous les progrès de la science, mais

l’envisager comme étude sérieuse me paraissait trop difficile. J’ai donc

choisi les sciences humaines10. " Or, Borowski manifeste également le

plus grand intérêt à l'égard de Witkacy, ami de Choynowski :

" Witkacy, avec son ironie et sa distance vis-à-vis de son travail,

dépassait déjà les frontières et les conventions. Son expérience était

dirigée vers les limites du supportable, tout en restant drôle. J’ai connu

Witkacy à travers ses écrits littéraires et ses travaux théoriques sur le

théâtre, plus qu’à travers son travail plastique. C’est le Witkacy dans son

ensemble que je trouve extrêmement intéressant, dans ses excès, dans son

éclatement des frontières et son "inassouvissement"11. " Il avoue aussi ses fascinations pour

Joyce, Malevitch et Kandinsky. Mais il cite surtout, comme source

d'inspiration, l'œuvre de Karol Hiller (1891 - 1939) artiste peintre,

d'orientation constructiviste et abstraite.

Fig. 6. Karol Hiller, Kompozycja heliograficzna XIV

(Composition héliographique), 1935-37. Muzeum Sztuki w Lodzi

Fig. 8. Karol Hiller, Embrion, 1933. Muzeum Sztuki

w Lodzi " Je me souviens d’une visite

au Musée de Lodz où j’ai découvert la peinture et le graphisme de Karol Hiller,

ce fut pour moi un moment intense. J’éprouvais devant ses œuvres une

expérience d’ouverture de l’espace, le tableau devenait une brèche vers un

autre monde. Depuis, cette sensation révèle pour moi la qualité de l’œuvre12. " L'œuvre de Karol Hiller constitue un

univers onirique et psychotechnique, composé de formes mutantes. Borowski

affirme que c'est à partir du moment où il a vu le travail de Karol Hiller

qu'il a pris conscience d'une certaine possibilité de réaliser une vie

artificielle sous forme d’œuvre d'art. Andrzej Pawlowski

(1925 — 1986) Artiste, théoricien de l’art (peinture,

sculpture, architecture, photographie, films, design). Après des études dans

le département des Eaux et Forêts à l’Université Jagiellonski de Cracovie et

des études en architecture intérieure à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie

(1944-50), il devient enseignant aux Beaux-Arts en 1963 et crée le premier

département de Formes industrielles — Design — en Pologne. Il reste directeur

de ce département jusqu’en 1970, et de 1981 jusqu’à sa mort en 1986. Il

formule une théorie des " formes constituées

naturellement " (où l’action de différentes forces sur les

matériaux les conduisent à prendre une forme résultant de leur structure

interne — moulages de sacs, écrasement de matériaux...), qu'il applique, à la

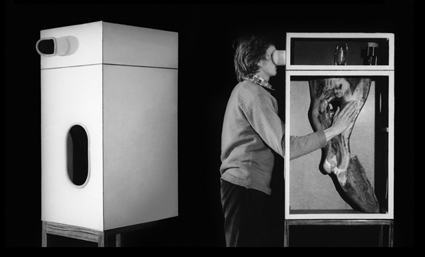

fois dans son art et dans l'enseignement du design. En 1963-64, il crée les

" Stymulatory wrazen nieadekwatnych " (stimulateurs de

sensations inadéquates), sculptures-matériaux parfois mobiles, cachées dans

des boîtes en carton et exploitables tactilement à travers des trous-manches.

Ces objets sont accompagnés de différentes images-situations, par exemple une

bougie allumée, des éléments tranchants-piquants, des morceaux de verre...

inadéquatement associés aux éléments contenus dans les cartons. En 1966, il

énonce sa " Conception des pôles énergétiques ", comme

alternative au concept d’expérience esthétique. Selon cette conception,

l’artiste génère, crée et porte un pôle énergétique spécifique, résultat d’un

processus de création, qui n’est pas matérialisable sous forme de tableaux,

sculptures, partitions13. Pawlowski définit ce pôle énergétique

comme énergie qui se propage par seuils, donc non-continuellement et

non-ondulatoirement ; qui obéit à la loi de diffraction et de réflexion ;

qui a besoin, pour se propager ainsi d'un certain milieu spécifique.

L'artiste et le spectateur sont définis comme des émetteurs et des

récepteurs. Un récepteur peut modifier cette énergie et devenir un émetteur à

son tour. La matérialisation, ou plutôt l'inscription, de l'œuvre-énergie

peut générer son propre pôle énergétique, qui en est également le stimulateur

et le catalyseur. Pawlowski parle ensuite du rôle des

" archives ", précisant que les archives de l'inscription

de ces énergies peuvent être particulièrement bénéfiques pour l'amplification

des pôles énergétiques. Il qualifie l'art et la théorie de l'art comme

sciences qui demandent à être considérés avec des critères d'objectivation.

Et il termine en prédisant une possibilité future de maîtrise et de mesure

des flux d'énergie aussi bien des points de vue qualitatif que quantitatif.

Il précise également que cela permettra le stockage et l’accumulation de ces

énergies, ainsi que la mesure " à la source " et non

seulement au moment de la réception14. On est frappé par ces conceptions qui

s'appliqueraient aujourd'hui à l'art numérique et aux œuvres-stimulis

polysensoriels, ainsi qu'à la circulation, au stockage et à la gestion des

œuvres en réseau. Les propositions d'Andrzej Pawlowski

des années 1963-1966, et en particulier sa Conception de champ énergique, les

Stimulateurs des impressions inadéquates et les Modèles stéréognosiques se

sont inscrits dans le processus de préparation de la situation actuelle de

l'art " transdisciplinaire " et " interactif ",

qui se basent sur l'interaction sensorielle et sur la transmission

télématique du " champ énergique immatériel " spécifique,

qui caractérisent l’expérience esthétique à l'époque d'Internet.

Fig. 10. Andrzej Pawlowski, cycle Formy naturalnie

uksztaltowane (formes constituées naturellement), 1963

Fig. 11. Andrzej Pawlowski, Stimulateurs des

impressions inadéquates, 1963 - 1964 L'hypothèse du

" clonage photographique " Pour terminer, je voudrais présenter —

à titre d'hypothèse, et essentiellement sous forme des associations

iconographiques — une certaine vision du clonage sous forme photographique

apparue dans l'art polonais au début du XXe siècle. Fig. 12. Witkacy, Autoportrait multiple, 1914-1917 Il nous faut, tout d'abord, revenir à

Witkacy, l'artiste expérimental à la réputation sulfureuse, l’ami de

Choynowski et le proche collaborateur de Malinowski. Dès le début de ses

expérimentations photographiques, Witkacy ne cesse de mettre en scène de

manière obsessionnelle sa propre personne, sous forme de multiples séries

d'autoportraits. L'une des premières expériences de ce type, réalisée en

1914-1917, est un portrait multiple à l'aide d'un dispositif photo-optique

qui démultiplie le modèle, en le déclinant par des vues de faces, de dos et

de profil. Le cas de Witkacy n'est pas un cas

isolé. Il semblerait qu'un dialogue formel soit à l'œuvre entre les artistes

des différentes générations. Quelques années plus tôt, en 1912, le même

portrait est réalisé par un autre artiste savant : Waclaw Szpakowski.

Fig. 13. Waclaw Szpakowski, Autoportrait multiple,

1912. Plus tard, c'est le même dispositif

optique de mise en multiple, qui serait revendiqué formellement par Borowski

en 1966. De plus, dès les années 80 un autre artiste contemporain de domaine

multimédia et vidéo expérimentale, Józef Robakowski décline la figure du

style, réalisant plusieurs autoportraits ou portraits multiples de ses amis.

Enfin, Barbara Konopka, " multipliée " déjà par

Robakowski, réalise son propre autoportrait multiple en 1998-2000, pour ne

citer qu'un exemple parmi d'autres artistes appartenant à la génération

contemporaine15.

Fig. 14. Wlodzimierz Borowski, 1ère démonstration syncrétique,

Galerie BWA, Lublin 1966

Fig. 15. Józef Robakowski, Autoportrait multiple, à

suivre..., installation vidéo, 1998 Fig. 16. Barbara Konopka, Autoportrait multiple,

1998 - 2000 Ce " dialogue des

formes " dépasse d'ailleurs largement les frontières polonaises.

Par exemple, mentionnons qu'Umberto Boccioni a réalisé son portrait multiple

en 1907 et que Duchamp et Henri-Pierre Roche ont fait de même en 1917. Fig. 17. Umberto Boccioni : Io Noi Boccioni,

photomontage, 1907-1910 Fig. 18. Marcel Duchamp, Autoportrait multiple,

1917 Fig. 19. Henri-Pierre Roche, Autoportrait multiple,

1917. Références sur Internet : Wlodzimierz Borowski Karol Hiller Barbara Konopka Stanislaw Lem Andrzej Pawlowski Józef Robakowski Stanislaw Ignacy Witkiewicz, dit Witkacy Notes : 1 D'après Jérôme Segal, « L’introduction de la cybernétique

en R.D.A. Rencontres avec l’idéologie marxiste. », texte publié dans Science, Technology and Political Change.

Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège,

20-26 July 1997), volume I, sous la direction de D. Hoffmann, B.

Severyns et R.G. Stokes, Brepols, Turnhout, 1999, pp. 67-80, rééd. http://jerome-segal.de/Publis/Cyb-DDR.htm 2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 Ibid. 6 D'après Robert Vallée, « Précurseurs et premières figures

de la cybernétique et de la systémique en Europe », in Res-Systemica, revue

européenne de systémique, vol. 5, Actes

du VIe Congrès européen de systémique, Paris, septembre 2005,

2005. 7 Ibid. 8 Pour la biographie de Stanislaw Lem (1921 -2006), voir notamment

le site officiel de l'écrivain : http://www.lem.pl/ 9 Józef Bury, « Contexte d’apparition des pratiques

artistiques de type performance en Pologne - Entretiens avec Zbigniew Dlubak,

Wlodzimierz Borowski, Jerzy Beres et Józef Robakowski", Æsthetica-Nova (Paris), n°6, 1996, pp.

40-70, rééd. : http://art.action.anamnese.free.fr/conclusion.html 10 Ibid., rééd. http://art.action.anamnese.free.fr/borowski.html 11 Ibid. 12 Ibid. 13 Ibid., rééd. http://art.action.anamnese.free.fr/conclusion.html 14 Voir notamment Andrzej

Pawlowski – Inicjacje, Wydzial Form Przemyslowych ASP Krakow, 2001. pp.

49-52. 15 Voir également la présentation des portraits multiples par Józef

Robakowski in : Józef Robakowski, Magia zwierciadla – Portrety wielokrotne,

Galeria Labirynt - BWA Lublin, 1991. |

|

|

|